赵战花,教授、博士研究生导师,中国新闻史学会地方新闻史研究委员会常务理事,西安市社会科学界联合会第六届委员会常务,陕西高校青年创新团队带头人,西安外国语大学“中青年拔尖人才”。主要研究方向为中外新闻传播史、国际传播等,先后主持参与国家社科基金、教育部人文社科项目、陕西省及市社科项目等课题10余项,出版《中国新闻史学史(1949—2019)》《中国新闻传播史研究目录》等著作3部,在《国际新闻界》《现代传播》等核心期刊发表论文20余篇。获陕西省哲学社会科学优秀成果奖、CTTI智库研究优秀成果奖等多项荣誉,入选陕西省“中青年拔尖人才”、西安外国语大学“西外学者计划”。

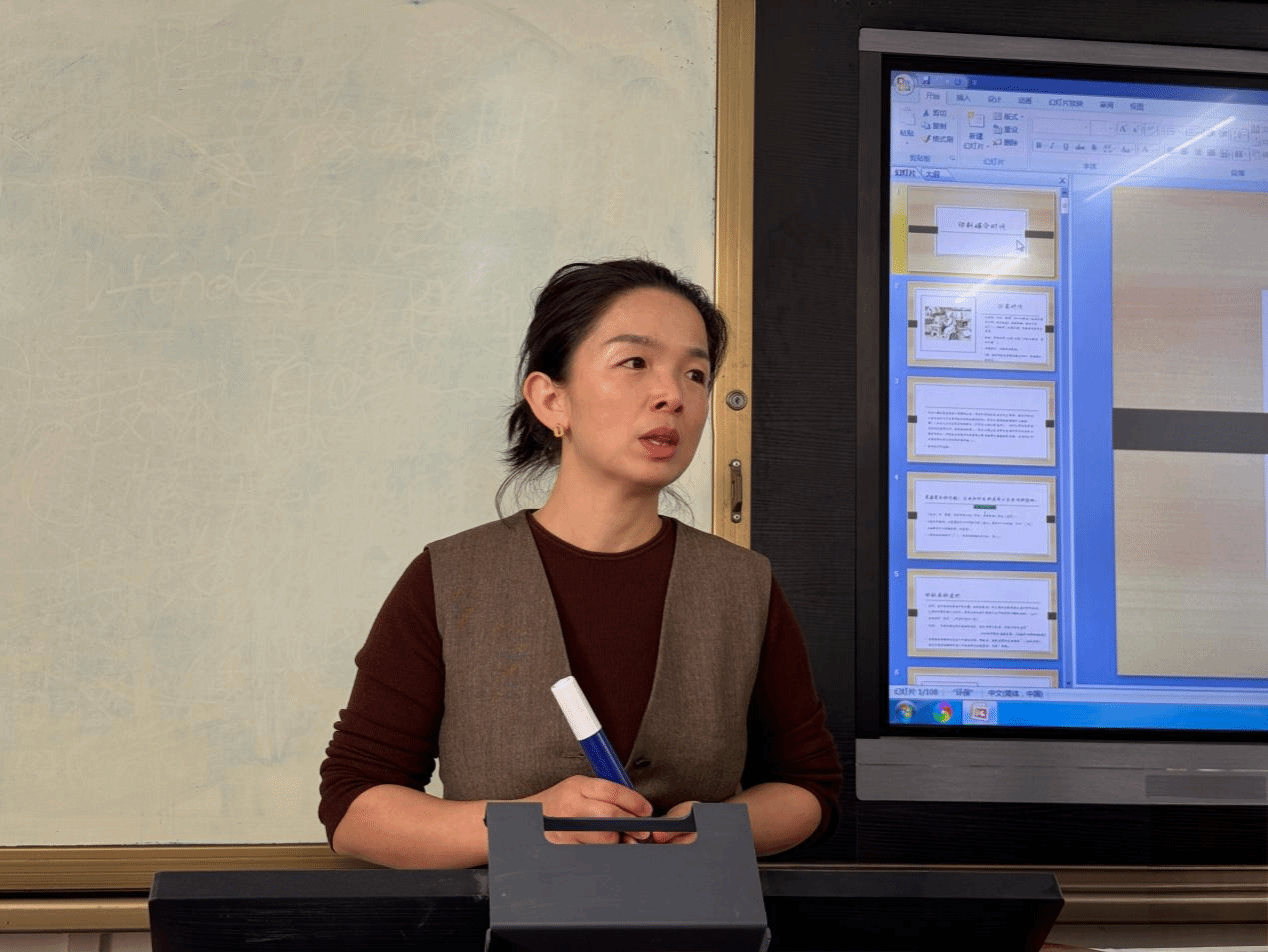

一、以史为媒:在课堂中播种人文理想

历史课程不仅是过往事件的复现,更是一座贯通古今的桥梁,承载着培养学生人文精神与家国情怀的重任。作为《外国新闻史》《全球新闻传播史》等课程的主讲教师,赵战花通过讲述新闻史人物的事迹、剖析新闻业起伏兴衰的规律,让学生得以在时空对话中感悟历史,理解多元文化的交融与传承。赵战花鼓励学生以课程为引,对自己的家乡以及自己感兴趣的话题展开研究。2024届研究生孙高伟对自己的家乡“山东诸城乡村地区的宣传动员活动”进行了研究。学生在总结此次研究时说:“在研究过程中感触最深的,应当是我在与自己、与花花老师以及各种材料的对话中,感知到历史厚重与复杂。”

“无古不成今”,赵战花在教学中坚持将历史知识与人文关怀有机融合,使学生在鉴往知来中形成独立思考能力,培育对真善美的永恒追求。赵战花创新课程教学方式,鼓励学生将自己的专业背景、语言背景与新闻传播史研究结合起来,在全球史的框架下开展面向区域国别的新闻史研究,团队形成了多语种特色鲜明的研究方向。还鼓励学生进行可视化尝试,通过“讲故事”来理解新闻史。

她以教学滋养学生人文理想,在新闻史学的长河中架起育人的桥梁,为新时代国际传播人才培养注入历史的态度与责任。

二、以研为尺:在项目中锤炼学术品格

“科研不是独行侠的冒险,而是师生共同成长的旅程。”

作为国家社科基金重大项目主持人,赵战花带领学生参与《百年中国新闻传播史著作整理及书写创新研究》等国家级课题。她将项目分解为“微课题”,指导学生完成日本在华新闻业计量分析、延安时期国际传播、近代法国在华新闻业、土生葡人新闻活动、中亚新闻教育等子研究。谈起国家社科基金重大项目的申报,参与者2024届硕士毕业生魏芸回忆:“赵老师把申报书修改成‘文献集’,每处脚注、每个标点都记录着对各个环节、措辞的打磨。”这种近乎严苛的态度,为该项目获批奠定了坚实基础。

“祖国的花朵要读书”这是“花间集雅”公众号的介绍。“我要是转发给老师最近出版的新书,老师就悄悄地买了,然后过了几天,她就转发给我取件码,不出意外,她又给我们买书了!”2021年,她创建了这个公众号用来分享学生研读的论文和书籍,鼓励学生在读书会上分享新闻史或个人感兴趣的文献,分享结束后对文献中关键问题、可引申的研究问题与学生展开讨论。

她不仅是研究生的导师,还是本科生《公共阅读》课程的任课老师。新闻与传播学院《公共阅读》课程培养方案要求本科生阅读通识类书籍(政治、经济、文化、历史、法律),她要求学生既要打开视野,又要阅读经典,每学期尽力阅读5-6本经典书籍,她告诉同学们读不懂时可以“提问题”,还可以通过“找书中的错别字”、摘抄自己喜欢的段落和句子等技巧来助推阅读,撰写阅读感悟。同时,以批改读书报告的方式和同学进行交流,引导、督促学生深入阅读。有学生提到:“有一本书我没读懂,想着老师肯定看不出来,匆匆忙忙地写完读书报告就交了上去。”不久,赵老师在反馈的读书报告中给她批注:“你是不是‘未完待续’呢?”

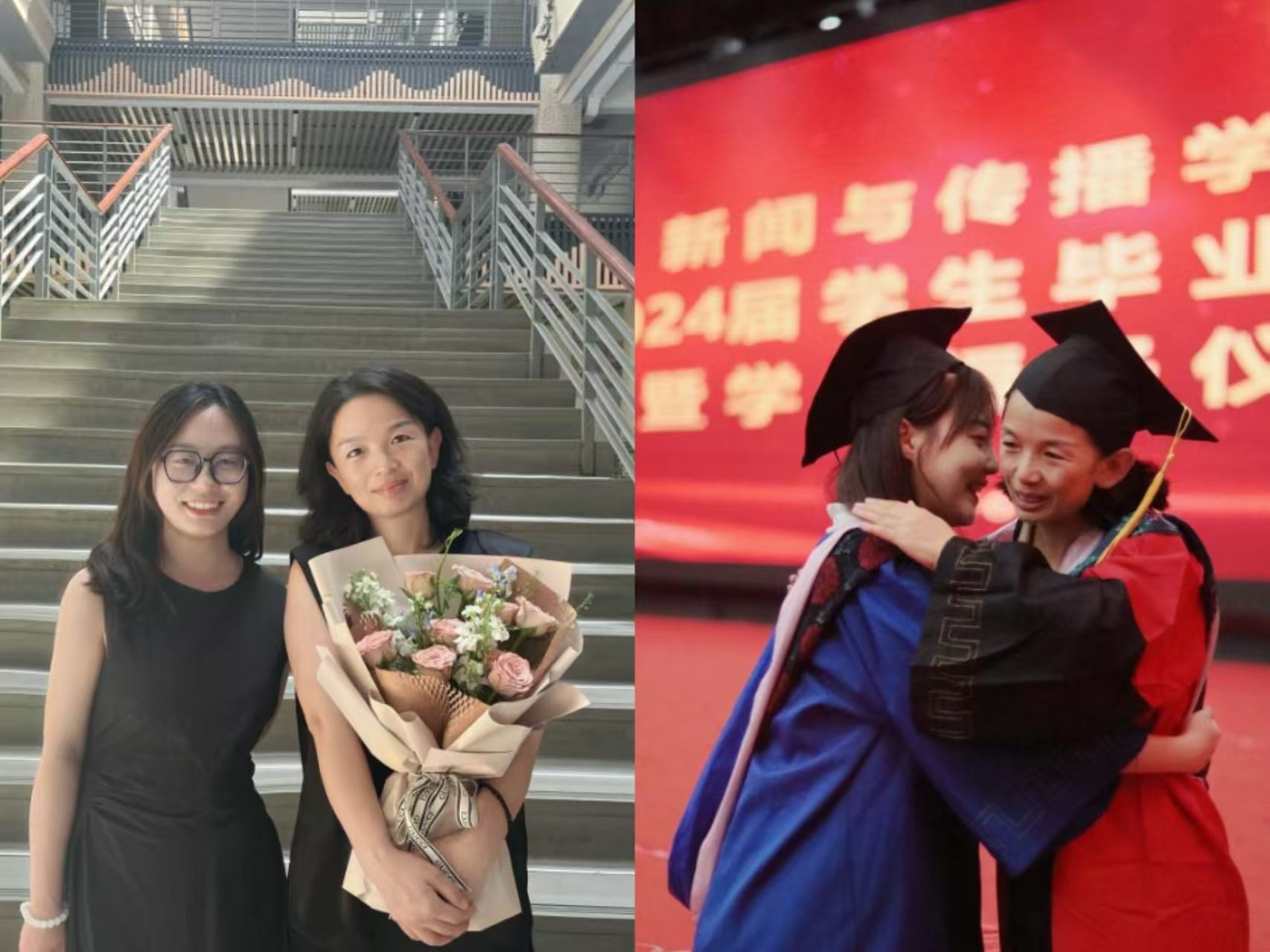

“提早做好规划!”这是她和学生说得最多的一句话。自担任研究生导师以来,赵战花在定期的组会之外,还会通过邀请学生一起午餐、喝咖啡这些日常活动与学生沟通,了解学生的性格特点、爱好习惯,结合学生的学习背景和语言能力,帮助学生规划能发挥学生所长的研究领域,尽早开展研究。在赵战花看来,如果能通过规划硕士阶段的学习研究,在硕博阶段形成接续,坚持“长期主义”而非一时一事所得,会更有益于学生形成既有个人特色,又能持续发力的研究专长。在赵战花指导的硕士研究生中,已有多人考入985、211高校攻读博士学位,而他们的研究方向都与硕士阶段的学习有着紧密的联系。

赵战花随身携带一个小小的笔记本,上面记录着每天的工作内容,对研究生指导与规划是其中最重要的部分。每一位学生的研究方向都重点圈出,进展如何也是在笔记本上一一记录。因此,她常常“点对点”转发跟学生研究方向相关的研究文献供学生参考,并借此“催更”。每年新生入学,赵战花也都会给每位学生送一本笔记本,要求他们记录自己的学习计划、研究进展、文献资源。在赵战花看来,这样既方便学生复盘研究中的经验教训,同时也方便师生“对账”,督促学生落地研究计划。

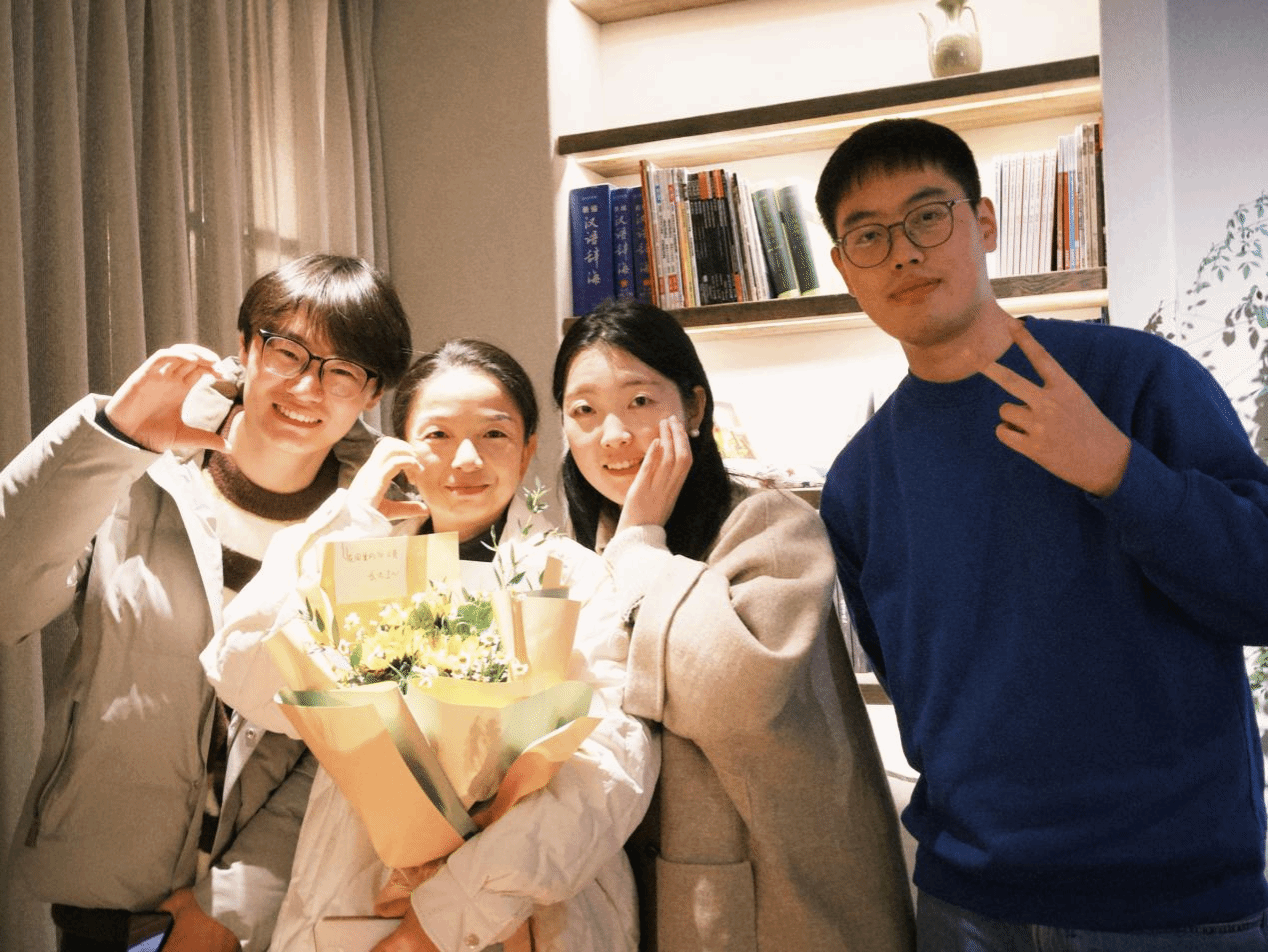

三、以爱为帆:在点滴中滋养成长沃土

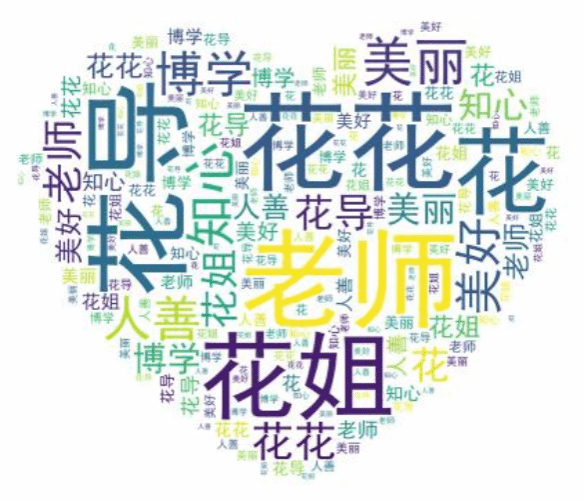

刚进入工作领域,学生对赵战花的称呼是“赵老师”。现在,“赵老师”已经被“花姐”“花花老师”所取代,还有学生把她的微信名直接备注成一个鲜花的表情。赵战花开玩笑说,“从赵老师到花花老师,说明教师确实是一个让人年轻的职业。”

从走上讲台至今,二十年的时间一晃而过。从一开始的“工作选择”到当前“职业追求”,赵战花对“教师”的认识也在不断地发生着变化。她经常思考一个问题,“作为老师,能带给学生什么,应该带给学生什么?”学生的一段话给了她启发,“和同频的人交流是一种滋养。”

因此,在教师节那天,赵战花给学生发了一段话“……师生关系融洽和谐,互相信任,就会成为彼此的滋养!希望若干年后学生们回望这段学习时光,底色是温暖而明亮……”当岁月沉淀,那些氤氲着青涩启蒙的对话,早已化作点点星光照亮学子前行的长路。

在赵战花的求学之路中,也得益多位良师指导。她的博士生导师方汉奇教授常说为人处世应该如古人所言,“人之有技,若己有之。人之彦圣,其心好之。”赵战花把她对这句话的理解落实到指导学生的过程中——以生为友,也以生为师。

在赵战花看来,师生之间并非只是简单的教与学的关系,而是共度过一段“向上”成长的时光。因此,在教研之外,老师还应该在学生需要倾听的时候倾听、需要回避的时候回避,需要托举的时候毫不犹豫。以生为友,意味着对一个个独立个体真诚地尊重。而以生为师,保持开放心态,不断学习更是教学相长题中应有之义,也方才能与学生共同成长。

从青葱岁月到中年时光,赵战花用近二十载光阴践行着她对教师这个职业的尊重与认同。她以教学滋养学生人文精神,用科研启迪学生创新思维。廿载耕耘育桃李,一片丹心铸师魂,在杏坛之中续写着立德树人的不懈追求。

(供稿单位:新闻与传播学院;文:史梦茹、王蕊、柯佳琦;图:学生;审核:张中旺)